| ただ、何時も 5 |

「ほんっっっっとーに、似てないねぇ!!」

亜由香と名乗った女は、もう何度口にしたかわからない言葉を、ためにためながら言った。

「しつこいよ」

苦笑するのはクールビューティという呼び名が似合う、玲奈。どちらも朋樹が良くつるんでいるグループの一員らしい。

「つーか可愛くね?」

「朋樹を高校生で見ると、こっち中学生ってか小学生?」

「朋樹が老けてんじゃねぇの?」

特に笑い者にするつもりは無いのだろうが、カチンと来る物言いは順番に大介、陽司、守。

「……」

俺は居心地悪く、真正面に座る朋樹を見上げた。朋樹が不機嫌を隠しもしないので、自然に俯いてしまう。全体的にそっぽを向いた体の上の顔は、仏頂面。端正な男前を歪めて、時々舌打ちする。

「でもマジメな話、一人歩きは危ないよ?」

「さっきみたいにからまれちゃうわよ」

心配そうに亜由香。からかいを含んだ玲奈。

「……だね」

俺は言葉を濁すしか出来ず。

実際朋樹に助けられなかったら、どうなっていたか知れない。

腕に刺青を入れた強面のドレッドならまだマトモだったが、相方は泥酔して、どうやら俺を女の子だと思っていたらしい。強引にドライブ行こうぜと誘われて、あり得ない力で店外へ連れ出される所だった。

それにブルースという名の地下クラブを探し当てるまで、四時間も費やしてしまった。門限前の7時に出たのに、もう一日が終わろうとしている。その間、何度か危ない目に合った。

「しっかし、朋樹が動くのはえーの何のって」

「なあ!!」

「椅子蹴倒してくから、何かと思っちゃった」

「あんな焦った朋樹は初めてかも、ね」

朋樹を見ながら笑う彼等。ウィンクしてからかいを露にする玲奈。朋樹の蓄積された怒りを感じる視線。

居心地悪く苦笑して、下を向いた俺の目に朋樹が立ち上がる姿が映った。

「――つか、もういいだろ。帰んぞ」

そう言って、俺の腕を取って立ち上がろうとするそれに、俺は安堵した。全く無視するつもりでは無いらしい。

「え、もう帰っちゃうの?」

つまんないーと亜由香は抗議の声を上げるが、朋樹は仏頂面に応じるのみ。

「またな」

「ともー……」

「――相変わらずワケわかんねー奴」

強引に手を引かれながら、俺は背後に頭を下げた。

「と、とも、ちょ――待って、よ」

息も切れ切れに、ただ無心に早歩きを続ける朋樹を追いながら、小走りの俺は胸を押さえる。

悔しい事に如何ともし難い足の長さ故、歩調がどうしても異なってしまう。朋樹の早歩きが俺の小走りなんだって認めるのは辛いが、今はそれより、走り通しのようになってしまっている自分で手一杯だ。

対する朋樹は沈黙を続けて。

「朋樹っ!」

物騒な雰囲気を醸す駅前の通りを、ただ進む。

頭上の星々さえ霞ませる騒々しいネオンの中、堂々と歩く朋樹と、慣れない雰囲気の俺がおどおどと続く。こんな所も似ても似つかない。

――ああ、だから。

だから、愛想を尽かれたのか?

走り通しで痛む脇腹を押さえて、知らず足取りが緩む。息を吐いて止まりかける足を叱咤するが、その間にも先へ行ってしまう朋樹の背中を見つめて、もう一度歩き出す。それでも、距離は縮まる所か遠くなる。

滲んだ涙に、視界がぼやけた。

――我慢するのに疲れたのかもしれない。父さんや母さんの手前、仲良い兄弟を演じてくれただけで。両親が日本を離れてすぐに朋樹の態度が一変したわけがそれなら、こんなに合点のいく話も無い。

つまり、そういう事なのだろう。

兄弟で無ければ、家族でも無ければ。

朋樹にとって鬱陶しいだけの俺と一緒に居る理由なんか、一つも無い。

それでもその繋がりがあればどうにかなるなんて、俺の、俺だけの、勝手な思いでしかなくて。

もう、完全に足は止まっていた。朋樹の姿は視界から消えて、暗闇と光の中に飲み込まれた。

往来の真ん中、ぽつりと立ち竦んで涙する俺――滑稽だ。滑稽過ぎて通り行く人が指差したり、笑ったり。けどそうやって通り過ぎて行くだけ。夜の世界に不釣合いに取り残されて、何も考えられずに、ただ。

ふらり、と傾いだ体を支えようと無意識に半歩前に進む。よろけた様にもう二、三歩前進して、重い足取りながら俺の体はまた動き出す。

帰らなきゃ。

涙を拭う力も無いくせに、俺はたった一つ、その為だけに覚束無い足取りで歩き出す。

帰らなきゃ。

それだけは分かっている。だから歩き出した。そこに突っ立っていても意味が無いから、だから進んだ。

寮に、帰らなきゃ。

きっと大和が心配している。

滅多に感情を顔に出さないくせに、友人想いの彼を思った。こんな面で帰ったら余計な心配させるんだろうな、なんて、考えたら笑えた。

奴のことだから消灯前の見回りもうまくかわしてくれるだろう。三度の飯より睡眠をとるような奴だから、俺を心配しながらも眠気に負けて今頃は布団の中かもしれない。

夜気がほてった体を冷やす。

寮に、帰ろう。

澄んできた頭の片隅で、冷静にそう考えて、痛む胸を何とか遣り過ごす。

喪失感を、悲しみを、やり過ごす。

どんなに辛くても、もうそろそろ、認めなきゃならない。朋樹がどんな思いでこの道を選んだのかどうしても気になって、どうしてもその理由が知りたくて、じゃなきゃ納得出来ないなんて思ってたけど、それは俺の我侭でしかないんだ。朋樹の心を暴く権利なんて俺には無いんだから、もうここまで拒否られたら、諦めるしかないんだ。

――そう、言い聞かす。

言い聞かそうとしたけれど、涙は止め処なく溢れる。

酷く子供じみた独占欲だ。

まるで、それは――。

慣れない彩りのネオンが眩しくて、無意識に暗がりを求めて進んでいたんだろう。やっとの事で思考に答えを見出しかけた時、乱暴な仕草で肩を引かれて、出かけた答えがまた引っ込んだ。

自分の顔に影を作る人間が、荒い息遣いを落としてくる。

「ってめ――」

途切れ途切れのそれに、ふ、と顔を上げた瞬間、胸が潰れそうな程強く抱き締められた。

最も抱き締められたと認識したのは、体を離されてからだが。その間の十数秒、俺は固まったままだった。

何が起きたのか分らなくて、肩で息をする大柄な体に抱き締められるがままで突っ立っている。何時の間にか視界から街並みが消え、何処かの公園を思わせる鬱蒼とした森林と、申し訳程度に乱立する光蛾灯に取って代わっている。耳に五月蝿い喧騒は遠くのほうで響いていた。

「っの、あほ!!」

やっとの事で息を納めた相手――朋樹が、汗の浮いた顔を怒りに染めて怒鳴った。

「何なんだよ、お前は! 何勝手に消えてんだ!?」

「……え……」

「後ろ振り返ったらいねぇし! 何でオレが走り回ってまで探さなきゃなんねぇんだよ!!!」

「だ、だってそれは、朋樹が……無視して行っちまうから」

「ガキじゃねんだから、帰り道位分るだろうがよっ! なんでそれが、こんな所に来ちまうわけ?」

「それは、だから……ぼっとしてて、」

喚く朋樹に気圧されながらも、何とか返事を返すが、朋樹はヒートアップしていく。

「だいたい店でも今でも、お前緊張感とか危機感たんねーんじゃねぇの!?」

「それは、悪いと、」

「お前ってホント、俺を苛立たせる天才だな!!」

言われて、俺は喉を詰まらせた。先程結論付けた朋樹が離れて行った理由を口にされて、胸がどうしようも無く痛んだ。ここ数日で嫌と言う程思い知らされた。今日という日は更に、店でも今でも確かに朋樹の意に反する行動ばかり、探しにきてくれただけで僥倖というものだろう。最もな言葉だとは思いながらも、けれど傷つくなという方が無理な話で。

見っとも無いなんてもう思わなかった。

鈍器で頭を殴られたような衝撃に目頭が熱くなって、盛り上がった涙が止め処なく溢れ出した。

肩を掴んでいた朋樹が驚いた様に、その手を離す。

「わ、悪かったよ、ど……せ、俺は、ガ……ガキだよ!」

嗚咽としゃっくりが混ざって上手く言葉にならない。

「お前に似てもっに、つかな…・・・し、うんざりっしてっのも! 嫌われって、んのも! っく……ぁ、もぅ、分ったよっっ!!!」

朋樹が戸惑ったように手を伸ばして来たが、俺はそれを癇癪的に振り解いて叫んだ。

「っも、近付かない!!! それ、で、いんっだろぅ!?」

「――誰も、そんな事」

「そんなに、苛立つならっ! もう、何もしてくん、なくて……ぇっく、いー……」

更に伸びてきた手を、俺は乱暴に振り払った。力一杯のそれにただでさえ覚束ない足元が、ふらついた。転ぶと思った時、強い力に手首を掴まれ、反対側につんのめる。引っ張られたまんまの勢いで朋樹の胸に衝突し、その衝撃で朋樹ごと後ろのベンチに倒れこんだ。

「……っぶね……」

「っは、なせっ!!」

俺を庇うように倒れたその姿勢に、俺の頭がかーっと熱くなるのが分った。

「何も、してくんな、って良いって……言ったろ! 助けてくんなくて、も、いんだよ!」

もう頭の中がぐちゃぐちゃで、温もりに安心している自分と、矛盾ばかりの朋樹への怒りと、傷ついた悲しみと、色んな感情が綯交ぜになって、兎に角もう、朋樹から離れたくて仕方が無かった。しっかりと抱き止められた状態で無我夢中で暴れるが、朋樹の腕は緩まない。

「もうっ、ワケわかんねーよっ!!」

「わかんねーのはこっちだ!!」

叫びに被さる様な大音声に耳を劈かれて、俺は瞬間的に体を縮こまらせた。

朋樹の汗ばんだ密着した体からは、規則的な心臓の鼓動が聞こえる。また、抱き締められている。

「こっちが必死で離れようとしてんのに、お前は普通に近付いてくっし! 無視しようとしても、目の端に映りゃ、危なっかしくてほっとけない。離れてもお構いなく寄って来る!! 挙句の果てにあんな店にまできやがって……あの酔っ払い達は男でも女でも関係ねぇんだ、お前なんか一発やられて終わりだぞ!?」

骨が軋みそうな強さで抱き締められて、俺は朋樹の胸の中で唸る事しか出来ない。言葉では拒絶されている筈が、何故だか声音は酷く切なげだった。

「こっちが必死に我慢してんのに、あんなのに先越されてたまるかよっ!」

「……は?」

聞き捨てられないフレーズに疑問符を浮かべた時、

「もう知らねー」

耳元で呟かれた言葉が最後だった。

その後は、何が何だか分らない。

何か柔らかいもので唇が塞がれたかと思ったら、次の瞬間にはねっとりとした熱い舌に口内を荒らされている。

「っ!? む、」

朋樹の端正な顔が今だかつて無いほど近くにあって、閉じた瞼を縁取る長い睫毛がすごくリアルに目に映った。

「っぁ? ……とも、」

右手で頭、左手で顎を固定されて、背中はベンチの背凭れに押し付けられ、身動きが取れない。息継ぎの合間に漏らす声は、余す事無く朋樹の唇に吸い取られた。嚥下し切れない唾液が顎を伝ってシャツの中に落ちていくのが分る。

唯一空いた両手で抵抗をこころみるが、俺の力で朋樹を引っぺがすなんて無理で。肩を叩いて離れろと主張するけれど、朋樹はそんなもの意にも介さない。

未だに何がどうなっているんだが分らない俺は、それがファーストキスであった事すら考え至らず、次第に快感を呼び起こしていく朋樹の舌使いに翻弄されていた――。

しばらく抵抗らしきものを続けていた裕貴の体から力が抜けるのが分った。肩口を握った指と、仰け反る背中と、恐らく無意識に飛び出る甘い吐息が、恐ろしく官能を帯びている。ぞくりと背筋を伝う興奮に、俺はもうどうしていいのか分らなくなっていた。

頭の片隅に残った冷静さが、馬鹿な自分を嗜めてくる。謝って無かった事にすれば、裕貴の事だ許してくれるだろう。今まで通りに戻るなら、きっと。けれど感情は元に戻れる気なんてさらさらしてない。一緒に居るのが辛くて離れた。裕貴の求める仲良しこよしの兄弟ゴッコなんてもう無理なのだ。許しを請うとすれば浅ましい感情を持って無理やりこんな行動をとった事に対してで、裕貴の言った通りもう元に戻れる筈が無いのだ。他人になれる筈が無いけれど、せめて学校生活では他人の様に過ごす事が俺の希望で、裕貴も今後はそんな生活を納得してくれるだろう。

気持ち悪いと思ってくれていい。罵倒してくれて良い。こんな馬鹿馬鹿しい感情を吐き捨ててくれて良い。

もうこっちは腹括って、吐露するつもりで唇を奪った。

最初で最後の一回くらい大目に見てもらおう。恐らくこのぎこちなさは初めてのキスであろうが、挨拶程度のキスなら両親の国際的な人間関係上初めてでは無い。無理に近いがその部類に詰め込んで忘れてもらうよう、うまく口車に乗せてしまえばいい。

だから今は、忘れない様に――満足いくまで貪らせてもらう。

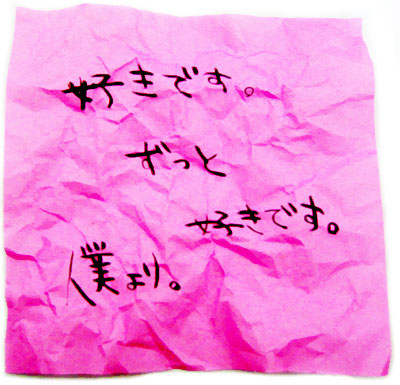

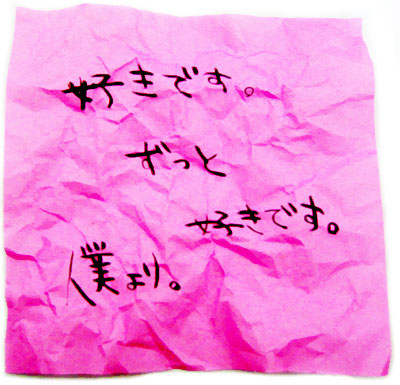

![]()